CAVA在商用车整车设计过程中的应用

0 前言

CATIA机动车辆特征拓展插件CAVA(CATIA-Automotive Extensions- Vehicle Architecture)的出现,为商用车整车设计校核带来了极大的便利性。CAVA技术可以在商用车的设计过程中提前发现设计中的问题,提高设计的准确性和可靠性。同时,CAVA技术在法规校核便利性方面发挥着重要作用,为商用车设计提供有力支持。

1 CAVA在商用车整车设计中的应用

我公司正向开发4.5t概念燃料电池载货商用车,涉及车辆架构设计,例如车身结构、底盘布局和电气系统布置等。另外也涉及法规校核,例如可见性校核即可以进行风窗玻璃视野范围、A柱视野盲区、视平面、车辆前后方的直接视野以及内外后视镜视野等项目的校核。安全性校核主要进行行人保护相关,发动机罩所需空间、保险杠的参考曲线、头部碰撞和安全半径等相关信息的校核。人机相关法规校核即基于SAE2D人体模板进行不同的百分位尺寸的乘坐舒适度、几何碰撞检测等相关信息的校核。

传统工作中校核十分复杂,周期动辄2~3年,且需要多人大团队的同步设计,工作量极为繁重。

相比较之下,我们在该车型的设计阶段就引入CAVA软件校核技术,可以及时发现潜在问题并进行分析优化,提供基于当前整车设计环境下最为合理的方案。通过建立该款商用车的CAVA模型,成功地发现了设计中的多个问题,如整车姿态、通过性和人机工程学不合理等。通过及时调整设计方案,提高了商用车的设计质量和效率,降低了研发成本。以下为该车型开发过程中应用CAVA软件的主要操作步骤及解决的典型问题。

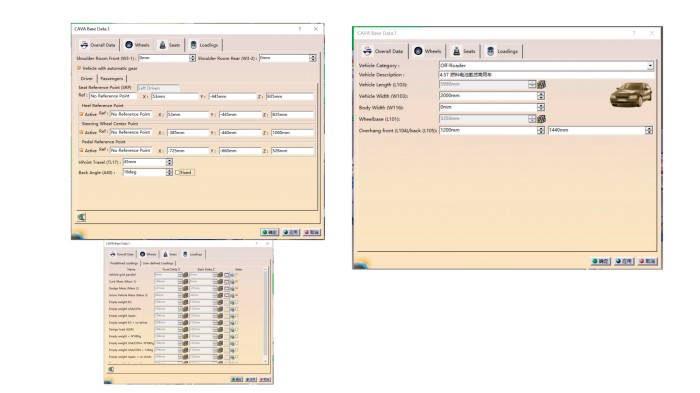

1.1 定义整车参数

整车设计首先要确定整车骨架,即将项目前期开发任务书中所定义的整车坐标系及整车长宽高、轴距及前后悬,整车各载荷下的整车姿态及驾驶员人机工程的初步定义。在该燃料电池载货商用车车型的整车定义设计中,首先用BaseData命令,定义整车宽、前后悬、前后轮胎坐标及轮胎参数,如图1所示。初步定义转向盘中心点(SWCP)、座椅参考R点/踏点PRP坐标及主驾座椅行程与靠背角参数。定义整车整备、满载和超载情况下前后轮心坐标跳动值,同步激活地面水平参考平面,根据整车各载荷轮状态及板簧刚度系数核算轮心跳动数值。根据初步选型匹配的板簧参数,对应超载情况下整车姿态角为1.283˚,超过设计标准控制在1˚之内,通过调整板簧刚度后,对应整车超载姿态角都小于1˚,符合设计要求。

图1 整车基础参数搭建

在汽车设计流程中,当确定整车基础骨架这一关键环节完成后,紧接着就要依据主要部件的硬点状态推进后续工作。主要硬点即在整车结构中位置相对固定、对整体性能有着关键影响的关键点。以悬架为例,其与车架连接的硬点坐标决定了悬架的安装角度与行程范围,依据这些硬点状态精准搭载悬架数模,确保车辆行驶的平稳性与操控性。轮胎的装配同样依据硬点,其与轮毂连接点以及在车身上的安装位置硬点,关乎车辆的接地性能与行驶轨迹。转向盘的安装则要考虑驾驶员操作便利性,依据驾驶位硬点布局来确定其角度与高度,使驾驶员能轻松转动。座椅依据人机工程学硬点,适配不同身材驾驶员的坐姿需求。三踏板的位置与行程也严格参照驾驶位相关硬点,保障踩踏舒适、反应灵敏。如此搭载各部件初版数模,就能为后续开展驾驶员人机工程相关校核提供精准基础,保障整车设计的科学性。

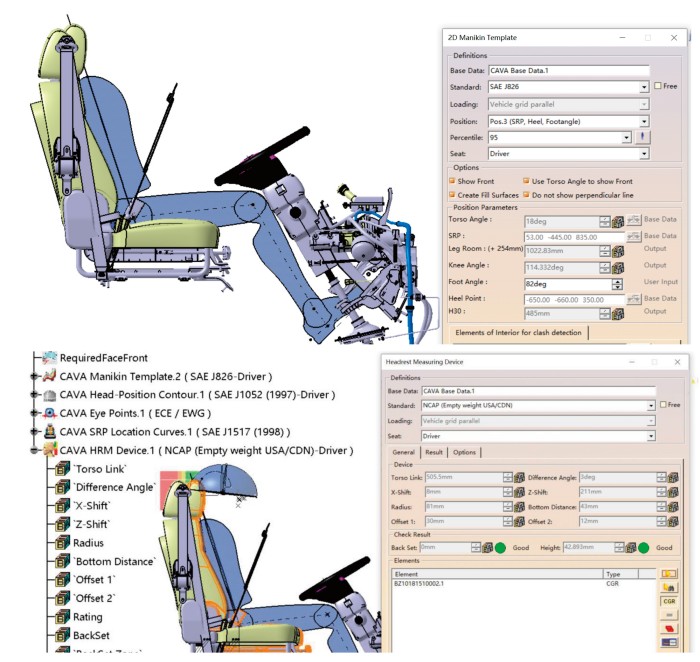

1.2 定义人机参数

整车基本参数及姿态确认后,开展驾驶员人机工程的初步定义。根据国标选择95%分位人机各项性能绘制驾驶室草图及舱内期间的布置,包括基于座椅参考H点、转向盘中心点SWCP和踵点PRP构成的三角区区域校核与人体关节舒适度、座椅头枕、手伸包络、指尖操作包络、眼包络、头包络和安全带校核。生成人体后,可对前期“Seats”定义的基础硬点参数做适当的修正,如图2所示。

图2 驾驶员人体拟合、头包络及头枕校核

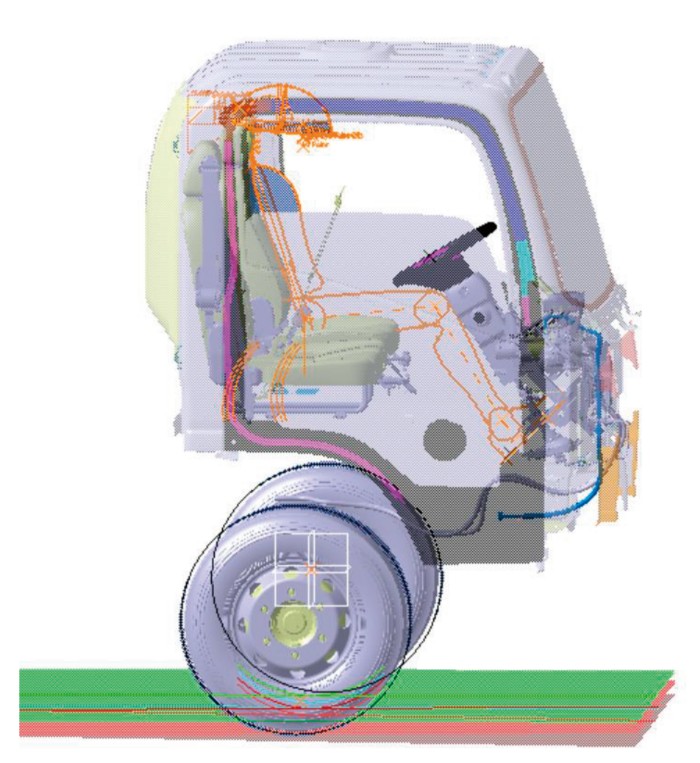

当初版驾驶室内部人机确定之后,便开启了绘制驾驶室初版边界的关键流程。首先聚焦于驾驶员操作空间,包括驾驶员在驾驶过程中的肢体伸展范围,腿部的屈伸空间,从踏板踩踏到底部时腿部自然弯曲的角度与所需长度,以及手臂操控转向盘、变速杆以及各类按键旋钮时的活动轨迹,确保操作便捷且舒适,避免出现人体肢节伸展局促或者手伸无法触及的情况,如图3所示,在此基础上,结合整车的关键参数进一步细化。整车的轴距、轮距影响着驾驶室的前后、左右布局,如长轴距车型可能为驾驶室后部预留更多空间。车辆的高度设计限定了驾驶室顶部的边界,要考虑驾驶员头部空间及车内的垂直通过感。结合车辆的用途与载重,驾驶室结构边界设计需与之适配。综合这些因素,精准勾勒出驾驶室的初版边界,为后续的优化设计筑牢根基。

图3 根据人机布置确定驾驶室边界

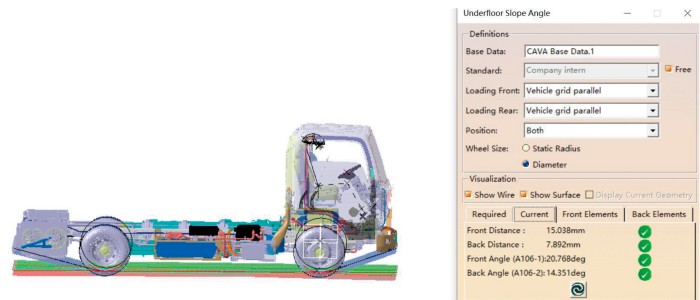

1.3 布置底盘部件校核

当驾驶室基本边界得以确认后,车辆设计便进入到关键的底盘器件布置环节。整车定义犹如蓝图,明确了车辆的用途、性能指标以及目标客户群体等关键信息,而底盘布置则依据整车需求进行合理的匹配,包括运动间隙、传动系统类型和驱动形式的选择等。基于这些前提,开始着手布置底盘器件。首先考虑燃料电池发动机、电驱桥等大型部件,依据其尺寸、重量以及散热需求,精准定位在合适的安装点,保证车辆重心稳定、动力传输高效。其次是各类管线的铺设,要确保它们整齐有序且不相互干扰,沿着底盘骨架的合理路径延伸。在整个布置过程中,校核工作同步展开。例如通过性校核,模拟车辆跨越不同高度障碍物时底盘与地面的间隙情况,保障不会出现刮擦。接近离去角的校核,让车辆在爬坡、下坡时拥有良好的角度适配,避免车头或车尾触地。涉水参数的校核,则根据车辆的防水设计,验证其能安全通过一定深度的积水区域,全方位保障车辆的可靠性与适应性。在各校核项目中,通过“Required”选项填写校核目标值,通过“Elements”选项选取数模器件,通过运行“Current”校核所选部件是否达标,如图4所示,接近离去角校核结果显示绿灯通过。若通过角爆红则表示未通过,同步显示具体数值,指导优化范围,针对未达标项做设计数据调整。

图4 接近离去角、通过角通过校核

1.3 视野灯光、安全性校核

1.4 在进行车辆设计制造时,必须满足驾驶员直接和间接的视野要求,以提高驾驶员的舒适性和安全性。如校核风窗玻璃中的视野范围、A柱视野盲区、车辆前后方的直接视野及内外后视镜视野等。灯光的布置校核需满足GB4785-2019相关法规。安全性校核包括正面碰撞及侧面碰撞等。同样根据CAVA分析结果,可以对驾驶室的设计进行优化,提高驾驶员的工作效率和安全性。

在当下竞争激烈的商用车市场中,高效且精准的开发流程至关重要。在此次商用车开发项目中,我们创新性地引入了CAVA技术,深度应用于设计开发规划与可行性评估两大关键环节。

在设计开发规划阶段,研发团队借助CAVA环境构建出虚拟的车辆模型,全面模拟车辆在各种承载工况下的姿态、法规合规性和车内驾乘空间的布局合理性,均能直观呈现。而在可行性校核方面,CAVA技术更是发挥了强大效能。针对车辆的底盘布置,如燃料电池发动机、电驱桥以及氢系统等关键总成的选型布置,判断其是否满足项目预期的载重、速度与氢耗要求。对底盘的承载能力进行虚拟加载测试,提前发现潜在的设计缺陷。通过这一系列模拟和校核操作,项目团队得以胸有成竹地制定出极为合理的设计方案,不仅避开了诸多可能出现的问题,大幅节省了反复试错所需的时间和成本,还将设计效率提升到了全新高度,为项目的顺利推进筑牢根基。

2 CAVA技术在商用车设计领域的未来发展趋势

2.1 智能化

随着汽车产业智能技术的不断发展,CAVA技术也将朝着智能化方向发展。未来的CAVA系统将能够更加智能地自动识别整车法规相关校核方案,便利地进行新法规相关检查和性能分析,为设计师提供更加智能化的设计支持。

2.2 全面化

商用车的设计过程涉及多个部门和专业,需要进行协同设计。未来的CAVA技术将囊括更广的车辆新开发产品的校核,例如智能驾驶等,提高商用车设计效率。

2.3 网联化

随着科技的迅速进步,云计算技术势必不断发展,CAVA技术也将朝着网联化方向发展。未来的CAVA系统将可以在云端运行,设计师可以在线随时随地进行商用车的设计和分析,提高设计的灵活性和便捷性。

3 结语

CAVA技术在商用车整车设计过程中具有重要的应用价值。通过CAVA技术的应用,可以提高商用车设计的效率和质量,缩短设计周期,降低设计成本。同时,CAVA技术在法规校核便利性方面的出色表现,能够为商用车设计提供有力支持。随着科技的不断进步,CAVA技术在商用车设计领域的应用前景将更加广阔。未来,CAVA技术将朝着智能化、全面化和网联化方向发展,为商用车设计带来更多的创新和突破。

参考文献

[1] 张月平.自动化技术在汽车制造领域的应用[J].汽车测试报告,2023(6):40-42.

[2] ZONG WH.Architecture Design and Implementation of an Autonomous Vehicle [J].IEEE Access, 10.1109/ACCESS . 2018 . 2828260

[3]高翔.云计算技术发展分析及应用[J].中国新技术新产品,2016(13):13-14.

本文为“AI汽车制造业”首发,未经授权不得转载。版权所有,转载请联系小编授权(VOGEL100)。本文作者:赵龙 杨凯帆 张淼 邓成刚 徐嘉乐 熊玉杰 武盼祥 赵雷雷 刘凯,单位:质子汽车科技有限公司 。责任编辑龚淑娟,责任校对何发。本文转载请注明来源:AI汽车制造业

AI汽车制造业

龚淑娟

李峥

热点文章

-

欧摩威中国:敏捷应需求,长期创价值

2026-02-06

-

电机(电驱)热点技术解析

2026-02-06

-

江汽集团与布雷博签署战略合作协议,推动未来出行创新

2026-02-06

-

通快亮相上海光博会,无热损伤的量产利器:紫外飞秒激光解决方案

2026-02-06

-

2025年中国占世界汽车份额36%

2026-02-06

-

定义行业新节点:德赛西威发布首款8T8R 4D毫米波雷达

2026-02-06

-

禾赛与Grab达成战略合作,加速激光雷达在东南亚规模化应用

2026-02-06

-

AI《汽车制造业》2026-1期

作为中国机械工业信息研究院和德国弗戈传播集团合资出版的汽车行业专业媒体,AI汽车制造业全媒体平台关注汽车及零部件的设计与开发、工艺与装备、测试与试验全流程,并通过杂志、快讯、网站、微信、微博、E-newsletter以及会议活动等多种媒介形式和交流平台,向读者传播相关新闻资讯、前沿技术、成功案例、大咖言论等行业信息。

-

欧摩威中国:敏捷应需求,长期创价值

-

坚守与前瞻:桑普拉斯以技术优势赋能汽车行业

-

通用技术集团深耕华东市场,擘画工业母机新篇章

-

年度盘点丨2025新能源汽车制造装备产品盘点——刀具篇

-

年度盘点丨2025新能源汽车制造装备产品——机床篇

评论

加载更多